قصص أمهات

تقبلي لطفلي كان نقطة التحول الأجمل في حياتي

قصة فاتن مرعشلي، أم لثلاثة أطفال

وبالتعاون مع مؤسسة أمينا Amina Foundation-autism mena

بحثت طويلاً عن تلك الحبة السحرية التي ستشفي صغيري من مرضه، كنت أغمض عيني وأستغرق في العد.. واحد.. إثنان.. ثلاثة.. عشرة.. خمسون...

يا رب لقد أنهيت العد والآن سأفتح عيني لأفتش عنها.. أتخيلها في صندوق ذهبي مخبأةً في مكان ما.. تحت الكنبة أو السرير أو في خزانة المطبخ أو وراء الأبواب.. لا بد من وجودها في مكان ما، ثم أتوسل إلى الله أن تكون حقيقية كما هي في مخيلتي..

لا أجدها.. فأعود إلى العد مجدداً.. مرة، مرتين، ثلاثة..

ثم أنهار وأذوي إلى الأرض.. أبكي بحرقة أمٍ عاجزة أمام واقع جديد مختلف، ومستقبل محفوف بالمخاوف والأسئلة..

لم يكن جنوناً لا.. بل كان تعلقاً بمعجزة خارقة يمكن أن تخرجني مما أنا فيه..

واليوم، يمكنني القول أنني أخيراً وجدتها.. وجدت الحبة السحرية.. إلا أنها كانت مخبأة في داخلي!

هكذا بدأت قصتي..

بدأت قصتي قبل أعوام طويلة من الآن، أذكر أنني كنت مع والداي في السيارة ساعة الغروب، أمي كانت حاملاً بأخي الأصغر، وأنا كنت طفلة صغيرة أطل كعادة الأطفال من شباك السيارة أشتم رائحة البحر وأتأمل في المشاهد وهي تمر أمامي تباعاً، حتى ظهر أمامنا شخص من ذوي الإعاقة، كانت رجله مقطوعة، يحمل عكازين ويمشي على جانب الطريق..

في مجتمعنا لم يكن ذلك أمراً شائعاً، بالرغم من وجود الكثير من الناس ممن خسروا أعضاءهم وتشوهت أجسادهم بسبب الحرب، لكنني أعتقد أنهم كانوا يتوارون ويختبئون عن الناس ظناً منهم أن ذلك يعتبر منقصة أو عيباً حسب ثقافة المجتمع الدارجة في ذلك الوقت، فلم نكن نرى منهم سوى المتسولين في الشوارع، وبهذا ارتبطت فكرة الإعاقة في أذهاننا بطريقة ما بالتسول واستجداء الشفقة.

فاجأني صوت أبي وهو يصرخ بأمي أن تشيح بوجهها عنه، ففعلت وهي متأثرة تقول: يا لطيف.. يا حرام، كان أبي يخاف على أمي أن تنظر إلى مثل هذه المشاهد فيصيب الجنين مكروه ما كما كان يعتقد الكثيرون في ذلك الوقت.

فسألته: ليش هيك رجله؟ وليش ما نتطلع؟

فأجابني محاولاً إنهاء الموضوع: لا تطلعي يا بابا، وبس تشوفي حدا هيك قولي الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا.

بعد هذه الحادثة تشكل لدي منظور معين عن الأشخاص من ذوي الإعاقة، وترسخت لدي فكرة الخوف منهم، وارتبطت رؤيتي لهم بكلمات مثل يا لطيف ويا حرام..

تابعت حياتي وكبرت كأي طفلة حالمة تعيش حياة طبيعية..

في المدرسة، كانت شخصيتي مميزة، كنت الفنانة الأولى فيها، كل أسبوع كان لدي ظهور على مسرح المدرسة من تقديم وتمثيل وغناء ورقص.. كان لذلك الفضل في تكوين شخصيتي، فكنت أحب الحرية والحياة وأرفض التقيد بأي تعليمات أو تحمل المسؤوليات..

حتى صرت في عمر العشرين، تزوجت وبدأت مرحلة جديدة من حياتي، لكنني احتفظت بمنظوري للحياة.. لبسة حلوة، مظهر جميل، مشوار لطيف، حفلات وأغاني أحبها.. كنت أحكم على أي شخص من مظهره وطريقة لبسه وأسلوبه في الكلام..

واستمرت نظرتي لأصحاب الإعاقة كما هي.. في كل مرة أرى فيها أحدهم أشيح بوجهي عنه كيلا أشعر بالضيق والألم، ثم أقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري.

هدية الله لي..

وفي تاريخ 7/7/ 2002 وهبني الله أجمل هداياه، لعبتي الصغيرة كما كنت أحب أن أسميه.. طفلي محمود.. كان طفلاً مدهشاً بحركاته وانفعالاته يدخل الفرح إلى قلوبنا جميعاً..

اضطررت أن ألبسه وهو في عمر ال 9 أشهر النظارات، لأننا اكتشفنا أن لديه مشكلة في النظر منذ لحظة الولادة، بكيت كثيراً حينها ظناً مني أن هذا هو أكبر الهموم.. ولم أكن أعرف بعد ما تخبئه الأقدار لي..

حين كبر محمود وصار في عمر السنتين، بدأت ألاحظ تراجعه في كل شيء، في الكلام والتواصل وباقي المهارات، حتى أخذته إلى أحد الأخصائيين، الذي قال لي أن طفلي مصاب بطيف التوحد!

فرحت في حينها لأنني عرفت سبب تأخر طفلي، ولم أكن أعرف الكثير عن التوحد! فتابعت لأسأل الطبيب: طيب شو علاجه؟ فقال: لا تعذبي حالك، لا يوجد علاج!

وكانت تلك بداية لحياة جديدة وواقع آخر لم أفهم كيف يمكن لي أن أتعامل معه، وأنا التي لم تختبر من الحياة إلا حلوها!

ما هو التوحد؟ هل هو جنون أم ماذا؟ كيف لي أن أعتني بطفلي الآن؟ ما الذي يحتاجه؟ وكيف سأتواصل معه؟

أسئلة.. أسئلة.. كانت تراودني ثم تخنقني، ويقتلني اليأس في كل مرة أرى فيها صغيري يبكي ويضحك في نفس الوقت ثم يدخل في نوبة غضب دون مبرر وأنا عاجزة تماماً عن مساعدته وفهم أسباب تصرفاته، فأهرب من كل هذا إلى الخيال.. أتخيل وجود تلك الحبة السحرية التي تشفي من جميع الأمراض وأبدأ في البحث عنها.. لو أنها كانت موجودة يا رب.. لو أنني أحصل عليها من أجل محمود!

ضياع واكتئاب..

بقيت على هذه الحالة لفترة طويلة، حتى أنني ومن شدة الاكتئاب لم أكن قادرة على رسم ابتسامة على وجهي، لم أستطع اصطناعها حتى أمام الناس، كانت عضلات وجهي شبه مشلولة لا أستطيع تحريكها، وأذكر أن الطبيب قد نصحني حينها أن أقف أمام المرآة وأن أضع أصابعي على طرفي فمي وأشده ليأخذ شكل الابتسامة.. حاولت لكن لم ينفع ذلك أيضاً.. كان حزني وعجزي أعمق وأقوى من كل محاولاتي!

حتى أنني كنت أضطر في كثير من المرات أن أغير وجه وسادتي لامتلائها بالدموع التي كانت تنزل رغماً عني، ففي كل مرة كنت أضع رأسي على الوسادة، كانت تستيقظ في نفسي المخاوف ويفيض عقلي بالهواجس والأفكار المرعبة، وكأن في لقاء الليل بصمته وسكونه مواجهة مع النفس وكل ما كنت أواريه وأشغل نفسي عنه في النهار.

إلى أن جاء ذلك اليوم الذي كنا فيه مجتمعين مع أفراد العائلة، وكان هناك الكثير من الأطفال يلعبون مع بعضهم، باستثناء طفلي الذي كان لا يتفاعل ولا يتحدث إلا مع نفسه، وإذ بإحداهن تقول لابنها: لعبوا محمود معكم، فيرد ليقول: هاد مسطول ما بیفهم شي!

عندها جمدت ولم أعرف كيف أتصرف، وتجاهلت الموضوع كأني لم أسمعه، لكن قلبي كان يبكي من الداخل، وانسحبت بهدوء وقررت القيام بجولتنا اليومية أنا وطفلي باكراً.

مررنا بمخبز يصنع المعجنات والمناقيش، وبدأت أشرح لطفلي عن المخبز وكيف يعمل بينما هو يرفرف بيديه ويتكلم وكأنه في عالم آخر، في هذه الأثناء مرت امرأة ونظرت إلى طفلي بشفقة وحزن، كنت أسمعها تقول: "الحمداالله الذي عافانا مما ابتلى به كثیراً من خلقه".. لم أكن أتخيل أن هذه الجملة التي تربيت عليها يمكن أن يكون وقعها مؤلماً وثقيلاً على قلبي بهذا الشكل..

أول الوعي والتقبل..

كان هذا الموقف هو الصفعة التي أيقظتني.. شعرت بضعف طفلي وقلة حيلته، وعرفت أن استمراري بلعب دور الضحية سيبقي طفلي ضعيفاً محط شفقة الجميع من حوله، علي أن أكون القوة التي تدعمه والظهر الذي يسنده دائماً في مجتمع لا يرحم بموروثاته ومعتقداته المغلوطة.

وقررت حينها أنني سأغير من نفسي وأعيد برمجة منظوري وأفكاري لأتقبل ما أنا فيه ولأكون سنداً وصوتاً لطفلي ولكل شخص من ذوي الإعاقة..

طبعاً لم يحدث هذا بين ليلة وضحاها، فأنا لم أخلق متقبلة للواقع وظروفي كانت سيئةً جداً، لكنني عندما قررت أن أغير من نفسي بدأ كل شيء حولي بالتغير أيضاً..

فحاولت أن أمحو من ذاكرتي كل المواقف البشعة التي كانت تترك في كل مرة ألماً كبيراً لا يطيقه قلبي، فكنت أكتبها مع كل كلمة مسيئة سمعتها على الورق بقلم رصاص ثم أمحوها وأنا أبكي، وتفاجأت بعد ذلك أنني قد نسيت فعلاً الكثير من هذه المواقف وخلفتها ورائي، لا أدري إن كانت طريقتي قد أجدت نفعاً، أم أنها دعواتي المستمرة أن لا أتذكرها، أم أنه الوقت قد تكفل بذلك؟! المهم أنني نسيت معظمها ولم تعد عبئاً يثقل على نفسي كما كانت سابقاً..

كما أنني حررت نفسي من دوامة جلد الذات التي كنت أعيش فيها، ففي كل مرة كنت أقصر فيها مع طفلي في جلسات المنزل العلاجية لأسباب نفسية كنت أتهم أنني السبب في تراجع حالته، الأمر الذي زاد حالتي النفسية سوءاً..

كنت أتمنى لو أنني أجد ذلك الشخص الذي يمكن أن يعلمني أو يوعيني خاصة وأنني أعيش في الغربة حيث يكون الألم مضاعفاً بعيداً عن الأهل والعائلة، كنت بحاجة لمن يسمعني دون أن يحاكمني، كنت بحاجة لأن أتعرف على أي أم لطفل من ذوي طيف التوحد لأستمع إلى خبرتها وأتعلم منها كيف أتعامل مع طفلي وكيف سيكون مستقبله..

نعم لم أكن يوماً الأم المثالية ولا يوجد شخص كذلك على هذه الأرض، فنحن بشر نخطئ ونصيب، لكن المهم أن نتعلم من أخطائنا وتجاربنا، وأن نجعل منها دروساً للأيام القادمة..

عن أخطائي..

وأنا أخطأت كثيراً..فقد كان لدي اعتقاد غريب أن الأطفال من ذوي طيف التوحد يتحلون بذكاء خارق تماماً مثل أينشتاين! وعلى هذا الأساس كنت أجلس يومياً مع طفلي محمود وهو في عمر الأربع سنوات لساعات طويلة بعد مدرسته أدرسه، لأثبت لنفسي أن ابني قادر على مواكبة أقرانه في المدرسة، وأن نظرية أينشتاين هذه لا بد تنطبق عليه!

فلم أكن على وعي كافٍ بحالة طفلي وتحدياته، وفي كل مرة كنت أضغط عليه بالدروس والجلسات دون أن أرى تجاوباً من طرفه، كنت أدخل في حالة من الانهيار والبكاء، حتى أنني كنت أضربه، ثم أغلق باب غرفتي على نفسي وأستمر في البكاء والصراخ حتى يبح صوتي وتنجرح حنجرتي..

استغرقني الكثير من الوقت لأتمكن من مسامحة نفسي على كل الأخطاء التي ارتكبتها مع أطفالي، خاصة الضرب!

كنت ألوم نفسي كثيراً وأجلدها بعد كل خطأ أقوم به، ولا بد أنه حال الكثيرات من الأمهات الآن، ونصيحتي لكن أن تخرجن من هذه الحالة بسرعة..

أحبوا أنفسكن وسامحوها، ولا تجعلوا أخطاءكن هي المعيار الذي تقيمن به دوركن كأمهات! فالأم تنسف كل ما قامت به مع طفلها وتنساه تماماً، ثم تضع تصرفها الخاطئ تحت المجهر، وتبدأ تحدث نفسها: كيف فعلت هذا؟ أنا لا أصلح أن أكون أماً، أنا شريرة، وهكذا حتى يترسخ ذلك في عقلها، وفي لحظات الغضب تعود لنفس التصرف، لتتحول بعدها بالفعل إلى أم شريرة..

لذلك فإن أفضل الطرق بالنسبة لي هو الاعتراف بالخطأ لأنفسنا أولاً ثم للطفل ثانية مع الاعتذار له فهو يستحق ذلك وسيشعر بك حتى وإن لم يكن مدركاً تماماً لما يحدث، ثم أخذ القرار بمسامحة النفس والتعلم من الخطأ في المرات القادمة.

كما أنني صرت أخصص لنفسي وقتاً خلال النهار لأجدد نشاطي وأشحن نفسي وجسدي بطاقة جديدة للاستمرار والعطاء من أجل طفلي وعائلتي، وحتى لا أقع في الأخطاء مرة أخرى.

لم تكن حياتي سهلة على الإطلاق، وما زال أمامي الكثير من التحديات، وقد مررت بالكثير من التجارب الصعبة التي أدخلتني في حالة من الاكتئاب الشديد دون أن أشعر بذلك، فأنا كنت في ذلك الوقت بحاجة ماسة إلى طبيب نفسي لأن معظم أعراض الاكتئاب كانت واضحة جداً علي، وعندما عرفتها أهملتها وأعطيت الأولوية لطفلي ورعايته.. وهذا لم يكن أمراً صحياً كما أعتقد!

برأيي أن وجود معالج نفسي للأهل يعتبر من الخطوات المهمة التي يجب عليهم القيام بها عند تشخيص طفلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يكون لديهم الاستعداد حقاً للتقبل والتغيير.

فالمعالج النفسي يختصر عليك فترة الاكتئاب التي استنزفتني مدة طويلة قبل أن أتمكن من معالجة نفسي بحضور الدورات وقراءة الكتب والاستماع إلى التجارب المختلفة حتى أدركت أن الصحة النفسية للأم هي الأولوية لأطفال وبيت صحي! فعندما تكون الأم بخير يكون الطفل بخير..

رسالتي الأهم في هذه الحياة..

هذه أصبحت رسالتي الأهم في هذه الحياة، أن أنشر الوعي بين الناس وأن أغير منظورهم النمطي عن الأشخاص من ذوي الإعاقة، فقمت بنشر أول فيديو توعوي على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيه عن طفلي وما نواجهه من تحديات على العلن، ثم صار لي منبري الخاص الذي أتحدث من خلاله إلى الناس، واستطعت بفضل الله أن أغير في حياة الكثير من الأطفال من أصحاب الإعاقة إلى الأفضل.

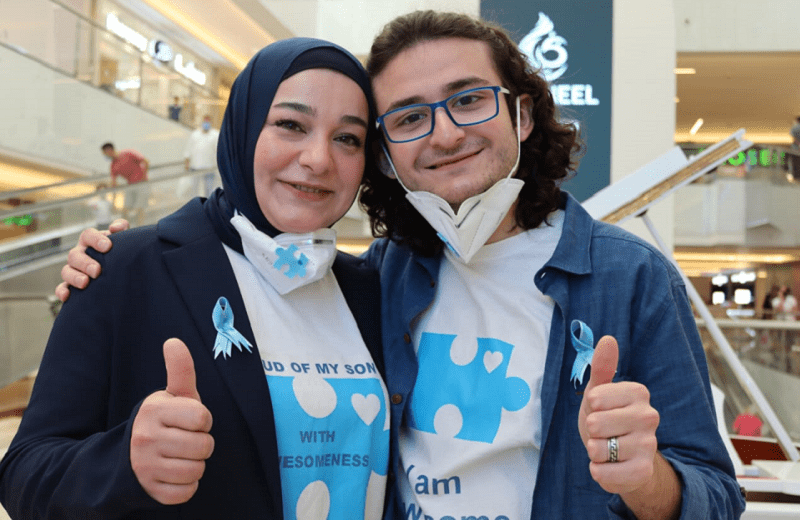

أما محمود فهو الآن فتى جميل ومميز يتقن التطريز والرسم والعزف على البيانو، وهو لا يحفظ العزف وإنما يقرأ النوتات ويفهمها، وقد قام بأول فعالية له هذا العام بالعزف في نخيل مول في دبي للتوعية باضطراب طيف التوحد، وأنا الآن أبحث له عن مكان يؤهله ويدربه لإيجاد فرصة عمل في دبي.

نعم أنا الآن أقوى بكثير، وهذه القوة كانت نتيجة ما عشته من آلام في الماضي، تلك الآلام التي لا أتمنى لأحد أن يختبرها حتى وإن كان عدواً لي.

وأنا قررت أن أشاركها مع الناس وأن أتحدث عنها، لأن كثيراً ممن يمرون في مثل تجربتي لا يملكون الجرأة بعد للتحدث عن الخوف الذي يشعرون به كل يوم ولا عن كل المشاكل النفسية التي تنغص عليهم حياتهم.. الكثير من الأمهات لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يمرون الآن في حالة من الاكتئاب ويلتزمن الصمت خوفاً من المجتمع وأحكامه القاسية ونظرته الظالمة..

أنا استطعت أن أغير من نفسي، ووقفت أمام الناس وتساؤلاتهم ومعتقداتهم أنا وطفلي بقوة وثقة، واستطعت أن أغير نظراتهم من نظرات شفقة إلى نظرات فخر وإعجاب.

وأنتم كذلك، وكل شخص يمر بنفس تجربتي، لا تخجلوا من الحديث والتعبير عما في أنفسكم لمن تحبون.. تقبلوا اختلاف أبنائكم.. وتصالحوا مع أنفسكم.. وسوف تدهشكم النتائج!

تم نشر هذه القصة بالتعاون مع جمعية أمينا

مؤسسة غير ربحية ، تأسست عام 2014 ، تعنى بتوعية المجتمع المحلي بحقوق الأشخاص ذوي إضطراب طيف التوحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تطوير البنية التحتية، ومساندة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم وتعريف المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتفعيل الدور التوعوي، والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة، ودمج الأطفال من ذوي سمات التوحد في المجتمع، وتعزيز الثقة بأنفسهم، وقدراتهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.